穏やかに『見守る視線』

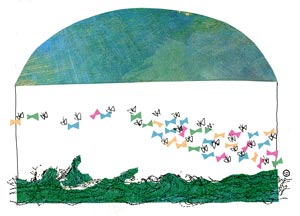

は受けていた。彼はその蝶の群れがやって来る季節になると、寸暇を惜しむように島に向かう。蝶の生態を知るために。必死になって蝶を採取して、印を付ける。それをマーキングと言うらしい。そして再び放す。島を離れて飛び去る蝶の行く先を知るためだ。そんな彼の行動を見ていた人がいた。灯台を守る人だった。「最初はうさん臭い変人のように見られていたんだ」と彼が私に言った。「しかし、『今日は』と傍らをその人が通る度にあいさつすると打ち解けるようになった」。彼は蝶のことをその人に話した。話したことで親密感が深まった。私はその話を聞きながら二人に共通してある「見守る」という視野を思っていた。舟の行き来と蝶の生態を「見守る人」の穏やかな交流を、うらやましくすら感じていた。

は受けていた。彼はその蝶の群れがやって来る季節になると、寸暇を惜しむように島に向かう。蝶の生態を知るために。必死になって蝶を採取して、印を付ける。それをマーキングと言うらしい。そして再び放す。島を離れて飛び去る蝶の行く先を知るためだ。そんな彼の行動を見ていた人がいた。灯台を守る人だった。「最初はうさん臭い変人のように見られていたんだ」と彼が私に言った。「しかし、『今日は』と傍らをその人が通る度にあいさつすると打ち解けるようになった」。彼は蝶のことをその人に話した。話したことで親密感が深まった。私はその話を聞きながら二人に共通してある「見守る」という視野を思っていた。舟の行き来と蝶の生態を「見守る人」の穏やかな交流を、うらやましくすら感じていた。彼の著書「女子中学生の小さな大発見」が新潮社の文庫本になった。生徒たちの生き物や自然に対する思いが、そのまま載っている。生徒の発言もおおらかだが、彼の生徒への接し方や「教えること」の独特のスタンスが見て取れる。それは「答をすぐに教えない」ということ。生徒の疑問や感じたものをそのまま受け入れる。たとえ間違っていても。子どもたちが最初に感じた思いや発見を大切にする。それが彼の「教える」原点なんだと本を読むと分かる。今の教育の現状を見ると、なぜ、という疑問を大切にするよりも「答え」を教えることに重きを置いているようだ。生徒が持つ疑問や、発見から生まれる好奇心、想像力が殺(そ)ぎ取られるようにあるのではないかと感じる。そのようにして得られた知識からは、「昆虫記」のファーブルや「ピーグル号航海記」のダーウィンは生まれようがない。

彼が小学校のころの話。遠足で河原に行った。その時先生が「なぜ河原の石が丸いか」を生徒に問うた。彼は「皆が遠足にきて石を踏むから」と答えた。先生は「水のエネルギーによって」と正解を述べた。しかし先生の答えよりも自分の抱いた思いが何時までも真実のように思え、今でも、あの日に感じた思いがあると彼は書いている。

知識を教えることは易い。しかし「教えない」で「教える」は難しい。彼のような在り方が、どれほど子どもたちの夢や生き方を導くか。そんなことを考えながら灯台守と彼が共有する「見守る」視線の確かさを思った。

「てふてふが一匹達旦(だったん)海峡を渡っていった」。いつか読んだその詩が、よりリアルに感じられる。

海を渡ってくる蝶は「アサギマダラ」という美しい名を持っている。

2002年10月5日掲載 <38> |